研究概要

革新的な性能をもつCO2分離回収材の開発

研究の背景と必要性

大気中のCO2濃度は年々加速度的に増加しており(NOAA, USA)、人類の存続可能性に疑問を投げかけています。IEAの2021年発行のロードマップでは「2025年には世界のCO2排出は減速に転じており年間300億トン程度の排出まで減っていなければならないはず(同 p.152)」ですが、現実は、2024年には年間排出400億トン(40 gigatons)の大台を超えたことが報告されています(Energy Institute, UK, 2024)。 重要な点は、地球温暖化の主な原因が大気中のCO2の濃度上昇にあること(真鍋淑郎 2021年ノーベル物理学賞の内容、NHK)、及び、大気中のCO2濃度上昇が主に人為起源であること(IPCC AR6 WG1, Chapters 1 & 3)は科学的に証明されている点です(参考:王立協会, UK)。事実、世界の気温は着実に増加しており、特に最近数年の地球の平均気温は以前の平均気温を明らかに上回り、最高記録を更新しています(Copernicus, EU)。

このような近年の気候変動は世界規模で災害(UNEP)、飢餓(WFP)、健康被害(WHO)を引き起こしています。日本でも近年、温暖化による異常気象、気象災害が激甚化・頻発化しています(国土交通白書2022)。別の観点で、CO2濃度が1000 ppmを上回ったなら人間は集中力を保てないのではないか(知的活動に支障が出るのではないか)、といった、生物種としての根本的な問題点を指摘する論文もあります(Satish et al., 2012)。 このように、CO2の大気中濃度上昇の問題は、未来の人類の存続可能性を危うくするだけでなく、現在の我々の生活、社会の秩序や安寧にも差し迫った危険性を生じています。

この問題の解決を考えるとき、最重要の視点は「量の視点」です。上述のように、人類は現在年間約400億トンのCO2を排出しています。日本は年間約10億トンを排出しています(環境省、2025)。また、日本におけるCO2の集中排出源は1か所あたり1000万トン以上もの量を排出しています(NPO気候ネットワーク、2017 p.7)。

近年、CCU(Carbon Capture and Utilization, 二酸化炭素回収利用)の研究が活発になっています。これはカーボン・プライシング等による排出削減への経済的・社会的動機付けに応える手段として一定の意義を持つ一方、以下の三点の視座が重要と考えられます。(1)それによる排出削減量は、上記のオーダーの排出量と比べて有意義なのかどうか。代表的な基礎化学品のエチレンでさえ国内年間生産量は500万トン程度です(日経、2025年1月)。(2)再利用に用いるCO2はどこから、どうやって分離するのか。(3)各段階(CO2の分離回収、CO2の還元に使用する水素の製造、その水素を用いたCO2の還元反応)でエネルギーの投入が必要だが、それらのエネルギーは用意できるのか。つまり、気候変動問題の解決を文脈とするならば、量的な視点と全体を俯瞰的する視点が必要となります。

量的解決を期待できる代表技術がCCSであり、海外では運転が始まっています(Global CCS Institute)。国内でも2024年5月にCCS事業法が成立し(資源エネルギー庁、2024)、CCSの事業化に向けた貯留地不足の解決への取り組み活発化しています(経産省、2024)。しかし、大規模排出源からのCO2分離回収を検討する際には、「その分離回収をどうやって行うのか、分離回収にかかるエネルギーコストおよび設備コストは現実的なのか」という点が問題となります。現行技術は次に述べるアミン水溶液法ですが、これには問題があるため、その解決のために研究(本テーマの研究)が必要になっています。

従来技術の問題点、改善が望まれる点

現行技術は、アミン分子(一級アミンは-NH2)の水溶液を用いる化学吸収法(環境省資料 p.7)です。CO2分子は、溶質のアミン分子と反応し、捕獲されます。次に、CO2を脱離させるとき(再生工程)に、CO2とアミン分子との間に形成された化学結合を切るために、熱エネルギーの投入が必要になります。しかしこれだけでは済まず、液重量の大半を占める脇役の「水」をも加熱し(顕熱)、それが蒸発し水蒸気になる(潜熱)際の熱エネルギーをも投入する必要があることから、大量の熱エネルギー投入が必要になる点が、現行技術の問題点です。現在吸収液の改良は進んでいますが(COURSE50)、それは主に「アミン分子とCO2分子との間の反応熱を下げる」努力によるもので、溶媒である水の顕熱と潜熱を削減できるものではありません。反応熱を下げるアプローチには限界があり、反応速度と反応熱は相反する関係にある(COURSE50)ため、反応熱を下げすぎると、液体は気体分子の拡散が遅い媒体であるために、液とガスとの接触時間を増大させる必要が生じて経済的に許容できない設備サイズになってしまいます。

さらに、アミンの水溶液は腐食性が強い(経産省資料 p.43)ため、設備の保守点検、アミン液の交換の高頻度によるコスト増大が加わります。また、アミン分子類は生態系や健康への有害性が懸念される(環境省資料 p.5)ため、溶質であるアミン分子の環境放出を防ぐためのスクラバー設備の必要性もコスト増につながります。 事実、世界で最もエネルギーコストが低い場所の一つである米国テキサス州においてさえアミン水溶液法のコストは継続的運転を許さないほど高く(日興リサーチレビュー p.8)、その60米ドル/ton-CO2とも推定される分離コスト (Institute for Energy Economics & Financial Analysis)は日本政府の目標コスト(1,000円~2,000円台/ton-CO2、経産省資料 p.8下)に遠く及ばないという問題があります。 つまり、再生工程に要している大量の投入エネルギーの劇的な削減、液による腐食の抑制、アミン分子の気相への放出による環境汚染の回避を目指すなら、水溶液の使用をやめる必要があると言えます。

以上から、必要な改善点としては、(1)余計な熱容量(顕熱&潜熱)と低いガス拡散係数の原因である「水」を用いないこと、すなわち固体化すること、(2)高い反応速度の確保のため、固体は稠密なものではなく多孔体であること、(3)余計な熱容量と重量の原因となる担体は用いないこと、が挙げられます。(2)は、上述の「反応速度と反応熱は相反する関係にある」ジレンマの回避に必要で、多孔体でガス拡散と反応が速ければ、反応熱、すなわち再生工程におけるエネルギー投入の必要量を、副作用なく削減してゆくことが可能になってきます。

着想と狙い

本研究では、上記の諸課題を効果的に解決しうる多孔体として、下に述べる「共有結合性有機骨格(COF; Covalent Organic Framework)」を用いることを着想としています。COFは軽元素(通常、C, H, O, N)のみからなり、共有結合からなるために高い安定性をもつ、結晶性有機多孔体の比較的新しい材料カテゴリです。これはいわば「分子の幅の棒からなるジャングルジム」であり、原料分子の選択によって機能や孔径をデザインできる特長があります。我々は、COFを用いれば、そしてCOFの骨格にアミン吸着サイトを高密度で配置することができれば、無溶媒・無担体・高安定で、軽元素のみからなるため元素戦略的に有利で、多孔体なため吸脱着を高速に行いうる革新的なCO2分離回収材ができると考えています。

COFは多孔体であるため、室温付近でも高い吸脱着速度を実現しうるため(我々がそれを実証した例:Nature Commun. 2025 補足資料のp.49)、CO2を材料から脱離させる再生工程で高温を用いる必要はありません。分離回収を低温域で行えることは、多量にある廃熱を材料再生に利用できる利点に加え、熱力学に基づく原理的な利点があります(オープンキャンパス模擬講義2023、村上)。後者は、端的に言えば、(乱雑を好む=エントロピー増大が有利になる)高温で(混合状態を解除して秩序化をしようとする)ガスの成分分離をする行為には高い必要分離仕事(=必要な投入エネルギー)を課せられる、という原理です。すなわち、もしCO2の分離回収に課せられるエネルギー消費を減らしたいのであれば、なるべく低温(>室温)で分離回収を行うべきであるという原理であり、この原理に照らしても比較的低温で分離回収が行えるCOFの使用には利点があります。(※低温すぎると材料内の分子拡散や脱着速度が遅くなるので限度はあるが、もし「吸着熱が低い多孔体」があればそれは解決する。稠密な固体や液体を用いると物質移動係数が下がるので、速度確保のために高温が必要になってしまう。)

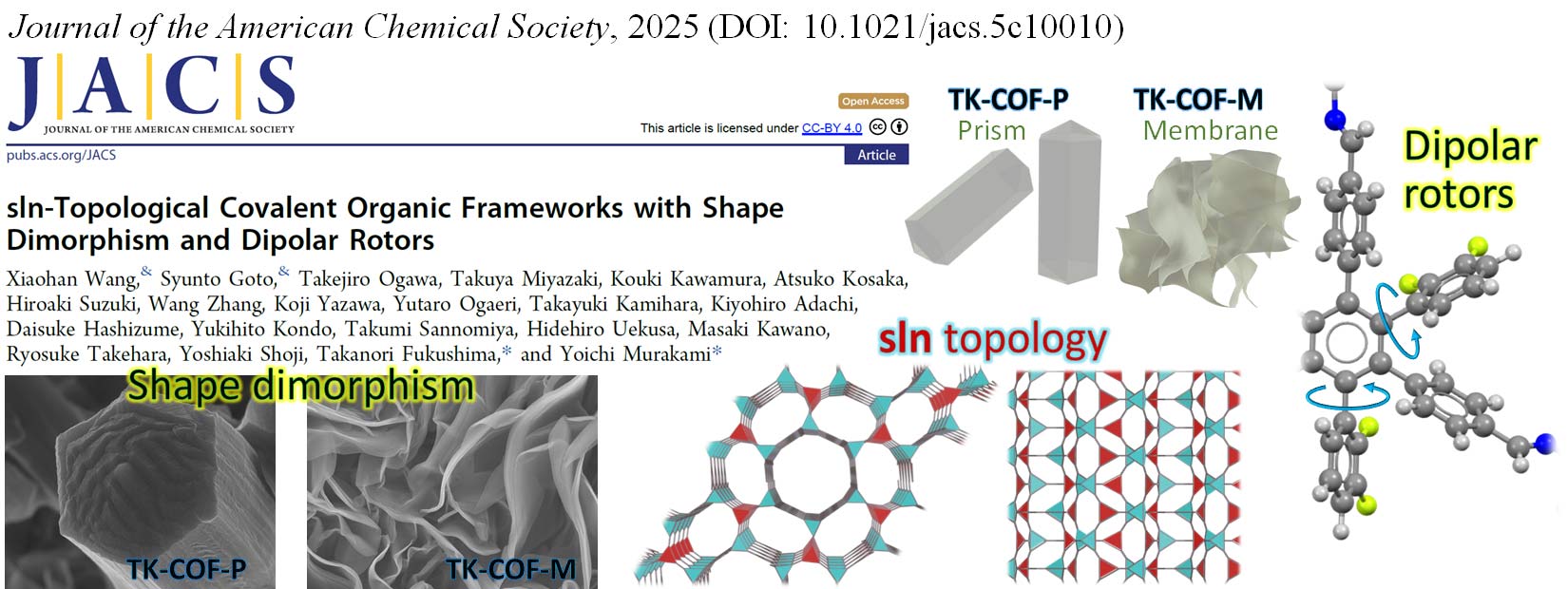

このような研究を、我々は、COFの設計・合成とその特性評価、さらにはシステムの設計と性能評価までを一貫して行い、冒頭で述べた気候変動抑止への実効性のある寄与を目指し、「大規模で量的に展開可能な、革新的な新世代のCO2分離回収材料」の創出に取り組んでいます。私たちは、従来技術の諸問題を解決した、革新的なCO2分離回収性能をもつ新型COF(2.5次元COF)を開発しました(Nature Communications 2025)。現在、産業界と協力しながら、社会実装に向けて研究開発を進めています。具体的に、大量生産を可能にする生成スケールアップ方法の開発、低コスト化、より実際に近い排気ガスでの性能評価、化学的耐久性の向上などに取り組んでいます。

関連資料:卓越したCO2分離回収性能を持つ新型多孔材を開発(本学プレスリリース, 2025)

関連資料:共有結合性有機骨格(COF)の新構造創成と卓越したCO2分離回収材の創出(ファインケミカル, 2025)

長寿命かつ高性能な新世代の全固体電池材料の開発

研究の背景と必要性

近年の太陽光発電や風力発電の普及に伴う変動性再エネの急増は、以前では考えられなかった出力制御(需要側で消費しきれないため、再エネ電源から系統への接続をやめること)の頻発を引き起こしています(日経、2024年4月)。これは、再エネの浪費に繋がることに加え、電力取引市場での大きな価格変動を生じ(経産省資料、電力・ガス取引監視等委員会、2024年4月 p.12)、米国・欧州・豪州では再エネの拡大が負の電力市場価格(=お金を払って電力を引き取ってもらうこと)さえ生じています(日経、2024年7月)。この問題に対しては、二次電池を用いて発電場所で蓄電し、需給を時間軸でシフトして調整することが有効な解決策となります。

また、再エネの利用促進、CO2排出削減の意図と、利用場所での環境対策(排ガス・騒音等の削減)のために、近年、モビリティ(移動体、自動車、航空機など)の電動化が進んでいます。ドローンもモビリティの一種と言えるでしょう。このような目的では、二次電池には(航続距離の最大化のために)軽量で高いエネルギー密度をもつこと、そして、(人命に関わることから)様々な外乱に対して高い安全性をもつことが、本質的に求められます。

しかし、現行の二次電池の大半は有機溶媒を電解液に用いるため、発火の危険が高まります。これは、有機溶媒は一般に80~200℃付近に沸点をもち、気化しやすく、空気と混合すると可燃性ガスとなるためです(電中研/電気新聞)。このため、時折、携帯電子機器(Forbes、2023年3月)、蓄電施設(MIT Tech Review日本語版、2025年2月;経産省資料、2024年9月;横浜市、2023年12月;PV Magazine, 2023年9月;Korea Times, 2018年12月)、自動車(MIT Tech Review日本語版、2025年3月;東洋経済、2024年11月;日テレNews、2024年8月;日経クロステック、2021年9月)、航空機(ロイター、2014年2月)などで重篤な発火事故が発生しています。

この解決として有望視されているのが、電解液を固体化し、「沸点の存在、高い蒸気圧、可燃性混合気の形成可能性」を排除できる固体二次電池(全固体電池)であり(電中研/電気新聞)、この分野は熾烈な研究開発競争が行われています。しかし、次に述べるように、現在研究開発が進む全固体電池にも問題があります。その背景として、これまでの研究開発のほとんどの努力は「無機系」に集中しており、無機系では材料探索が周期表の範囲に限られる(例:菅野、加藤、NatureAsia.com, 2016)という制約が存在する一方、事実上無限の設計自由度をもつ「有機系」に対しては限られた研究開発努力しか払われてきませんでした。我々は、探索の進んでいない有機系を用いることが、後述の着想と合わせたとき、現行の無機系全固体電池の諸問題を解決し、軽量と高性能を達成するために有効と考えるため、本テーマの研究が必要と考えています。

従来技術の問題点、改善が望まれる点

現在、全固体二次電池(特に全固体リチウムイオン二次電池)の固体電解質に使用される材料は無機系であり、大まかに「硫化物系」と「酸化物系」に大別されます(電中研/電気新聞、産総研マガジン)。全固体電池一般に言えることとして、電解質が無機固体で変形自由度が低いために、充放電に伴い活物質が膨張・収縮を繰り返すうちに、(本来は密着していなければならない)電解質・電極・活物資の間の界面が剥離し、これらの間の接触が失われやすい点が課題となっています(Chem. Rev., 2020、電中研/電気新聞、産総研マガジン)。硫化物系は酸化物系より柔らかいため、セルの膨張を拘束する加圧を行うことで界面剥離を軽減できますが(電中研/電気新聞)、そのような拘束容器は電池重量の増大に繋がります(産総研マガジン)。

現在、大容量が必要な車載用等で応用検討が進む種別は、固体電解質が(酸化物系と比べて)比較的柔軟で高いイオン伝導度が得られる硫化物系のようです。この技術分野は日本がリードしており、例えば出光興産とトヨタ自動車は協業して量産の実現を目指しています(トヨタ自動車、2023年10月)。この硫化物系固体電解質は石油製品の製造過程で発生する硫黄成分から製造されるもので(同)、大規模生産の可能性をもつものです。硫化物系であるために割れにくいと言われています(同)。 しかし、硫化物系の固体電解質には、空気中の水分と触れると、低濃度でも毒性の強い硫化水素を発生するという難点があります(電中研/電気新聞、産総研マガジン、電気新聞、2022年4月)。また、製造工程での除湿管理を厳密に行う必要があることがコスト増大の要因となっています(JST低炭素社会戦略センター提案書、2020年3月 p.11 )。

この欠点を回避できる酸化物系固体電解質は小型の低容量電池で実用化されていますが、一般に室温付近ではイオン伝導度が低いこと、また、材料粒子の柔軟性が乏しい(=硬く脆い)ために高温でプレス焼結する必要があること(同 p.16)、また、脆さに由来する体積の膨張・収縮への追従性の低さが課題となります。そして、ドローンなどの用途には安全性に加えて軽量性も求められることになり、上述の界面剥離を抑制するための拘束容器の重量削減も重要となってきます。

有意な改善が行える一方策としては、電中研/電気新聞の記事が指摘するように、「電極活物質の体積変化に追随できるように固体電解質を軟化させる」ことがあるでしょう。しかし、無機材料は一般に硬く脆いものであり、ここに難しさの根本があります。ポリマーやプラスチックに代表される「有機系」に移行すれば、柔軟性の問題は解決できるはずです。しかし、既存の固体リチウムポリマー電池は、電解質である稠密なポリマーのイオン伝導度が低く、輸率(起こるイオン伝導のうちリチウムイオンが担う伝導の割合、無機系電解質では通常1)が一般に低いこと(日本触媒、2020年2月)が難点となっています。

着想と狙い

本研究では、上述の諸課題を解決するために、次の3点を満たす新しい固体電解質を開発することを狙いとしています。(1)柔軟性をもち、材料設計の自由度が高い「有機系」であること、(2)その材料は稠密ではなく、高いイオン伝導度を狙える(少なくとも伝導イオンより大きな微細孔をもつ)規則正しい結晶性の多孔体であること、(3)その材料は正負一方のみのイオン(=単一イオン伝導性、リチウムイオン利用の場合は陽イオンのみ)を伝導し、輸率=1を達成できること。

これらの要求条件を満足しうる材料系として、本研究では、後述の「共有結合性有機骨格(COF; Covalent Organic Framework)」を用いることを着想としています。COFは結晶性の多孔体ポリマーであり、高い自由度で構造と性質をデザイン可能な、近年注目を集めつつある新しい有機材料のカテゴリです。上記(3)の条件は、ビルディングブロック分子に塩分子を用いることで骨格全体をイオン化し、その反対符号のイオンの輸送選択性をもたせたCOFを使用することで達成可能です。実際、幾つかの先行研究はそのような狙いのCOFの合成を報告していますが、結晶性は大変低く、電子顕微鏡で見ても不定形なのが現状です(例1:ACS Energy Lett, 2020 p. 22;例2:Nano Lett, 2021 p. 8)。結晶性が低いと、少なくとも上述の目的(全固体電池の電解質への応用)には次のような支障が生じます。例えば、単一イオンのみが伝導できるCOFのミクロ孔内は「高速道路」のようなものと見なせます。さらに例えば、高速道路の区間が100メートルおきに終わって、料金所があり、ゆっくり走行する下道が暫く続いて、また長さ100メートルの高速道路が始まる・・・のような行程では、あまり高速道路の利点が活かせないと言えます。せめて一つの高速道路区間の長さは数十キロメートルはあってほしいものです。今の例えでは「高速道路区間の長さ」が単結晶の粒界サイズにあたり、結晶性を高めることは、結晶粒のサイズとそこの通行のし易さ(伝導度)とを高めることになります。

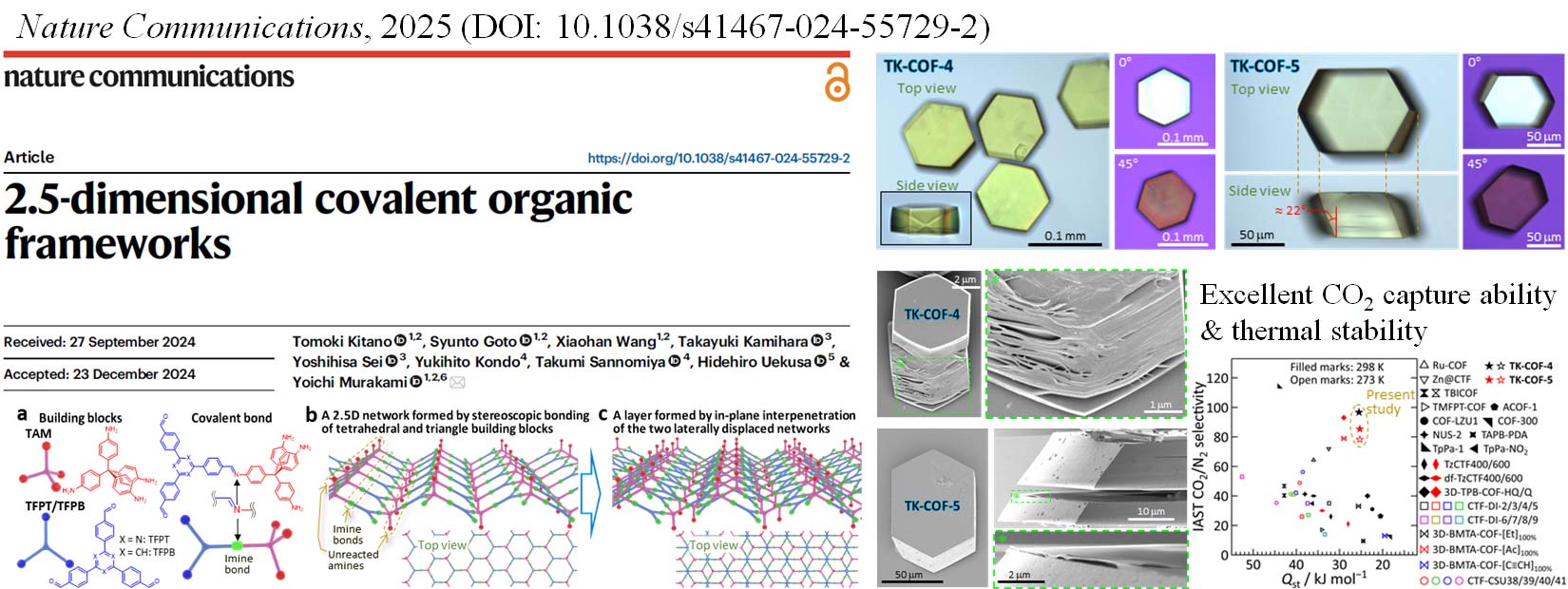

このような従来研究の低い結晶性の理由としては、COFが安定性の高い(=結合エネルギーの高い)共有結合によって構築されることが根底にあります(COFの分野では、これはcrystallization problemと呼ばれています)。一方、私たちは、これまでの努力を通じて高い結晶性をもつCOFを生成するノウハウを集積してきています。特に、結晶性の高いCOFの生成技術と構造解析技術は世界トップレベルにあると考えています。なお、COFの骨格はしばしばパンタグラフのように変形しうるため大変形への追従性がよく(例:我々の論文、JACS 2024 補足資料のp.27)、さらに低密度(0.5 g/cm3程度以下)なCOFにおいてはスポンジのような機械的柔軟性を持たせることもできます(我々の論文、JACS 2025 補足資料のp.27)。

上記の(1)~(3)を満たすCOFはビルディングブロック分子の選択によって可能なはずであり、現状それが未達成なのはそれを「高い結晶性で」生成することが出来ていないためです。我々は、結晶サイズが数十μm程度のCOFが生成できれば、上の例えの「一区間の長さが数十キロメートルある高速道路」を形成でき、界面間接続の部分(下道の部分)だけ輸率を妥協した柔軟な有機材料を用いれば、全体として上記の目的を達成できると考えています。 また、我々は、より挑戦的な試みとして、そのようなCOF結晶の膜化も狙っています。

そして、それが実現された暁には、ゲームチェンジングな革新的材料となることが期待され、冒頭に述べた現行方式のもつ諸問題を解決するとともに、蓄電の適用範囲を拡大することが期待されます。

(補足:有機系でも自身が分解されないために酸化還元耐性を上げる必要がありますが、有機物は一般にその酸化状態(還元状態)を増すことで酸化耐性(還元耐性)を高めることが可能です。COFの特長の一つは、多孔体であることにより、COFの形成後に後処理によって骨格全体の酸化や還元を行いうる点です。)

共有結合性有機骨格(COF)について

共有結合性有機骨格(Covalent Organic Framework, COF)は、2005年(2次元COF)と2007年(3次元COF)に初めて報告された比較的新しい材料ジャンルであり、2025年のノーベル賞の対象となったMOF(金属有機構造体)をより発展、進化させた材料系です。COFは最近日本でも認知され始めています(ファインケミカル2025年6月号、日本化学会 技術開発フォーラム 2026年2月)。これは、原料となる2種類の異なる結合の手(縮合官能基)をもつ部品分子(ビルディングブロック分子)を共有結合で繰り返し結合させて周期構造(周期孔)を形成する、ナノスケールの構造をもつ結晶性の有機固体です。COFはいわば分子の幅の棒からなるジャングルジムであり、分子より細い物質はないため、作りうる最も微細なジャングルジムと言えます。ビルディングブロック分子の選択によりジャングルジムの棒の機能と長さ(孔の大きさ)を選択できることから、ある程度予測的に機能と孔サイズをデザイン可能であり、基本的にC, H, N, Oなどの軽元素のみからなるため、軽量で廃棄が容易であり、環境親和性が高い点も長所です。また、共有結合の高い安定性は材料の耐熱性と耐久性に寄与し、様々な応用に有利となります。COFはこのような多くの特長をもつことから、これまで多くの有望な応用が提案されています。

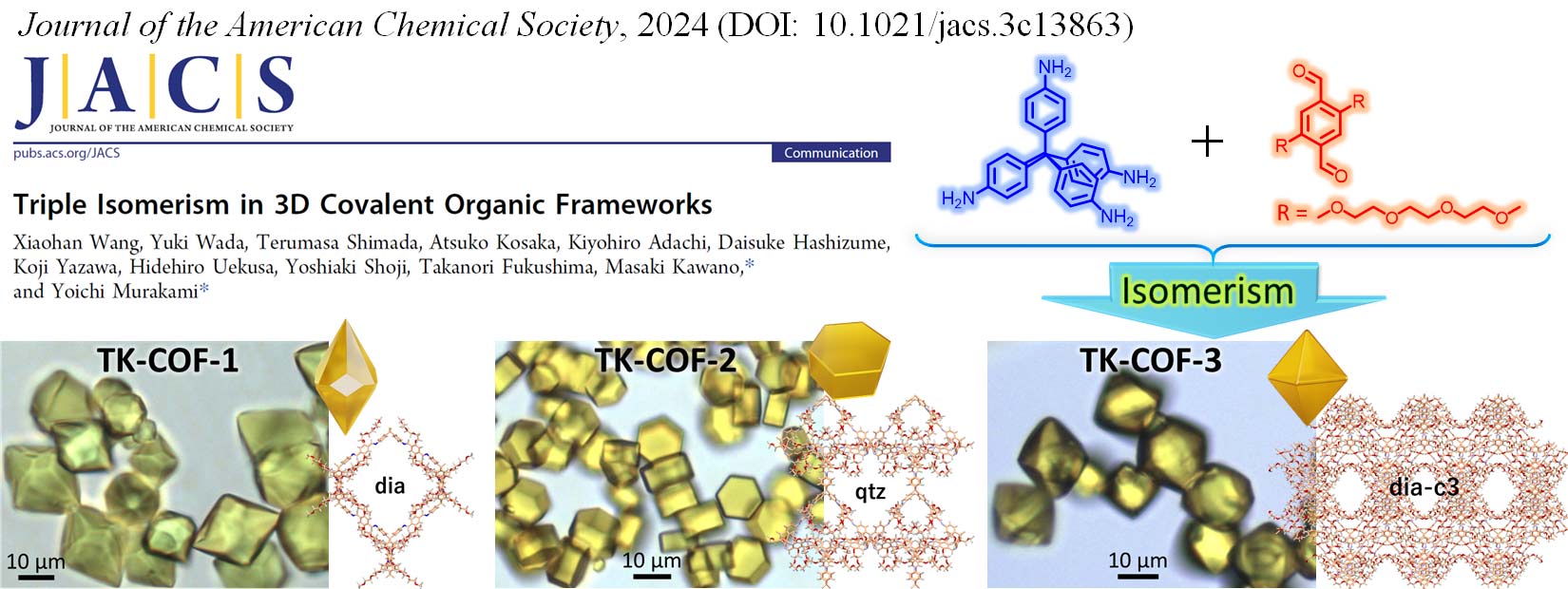

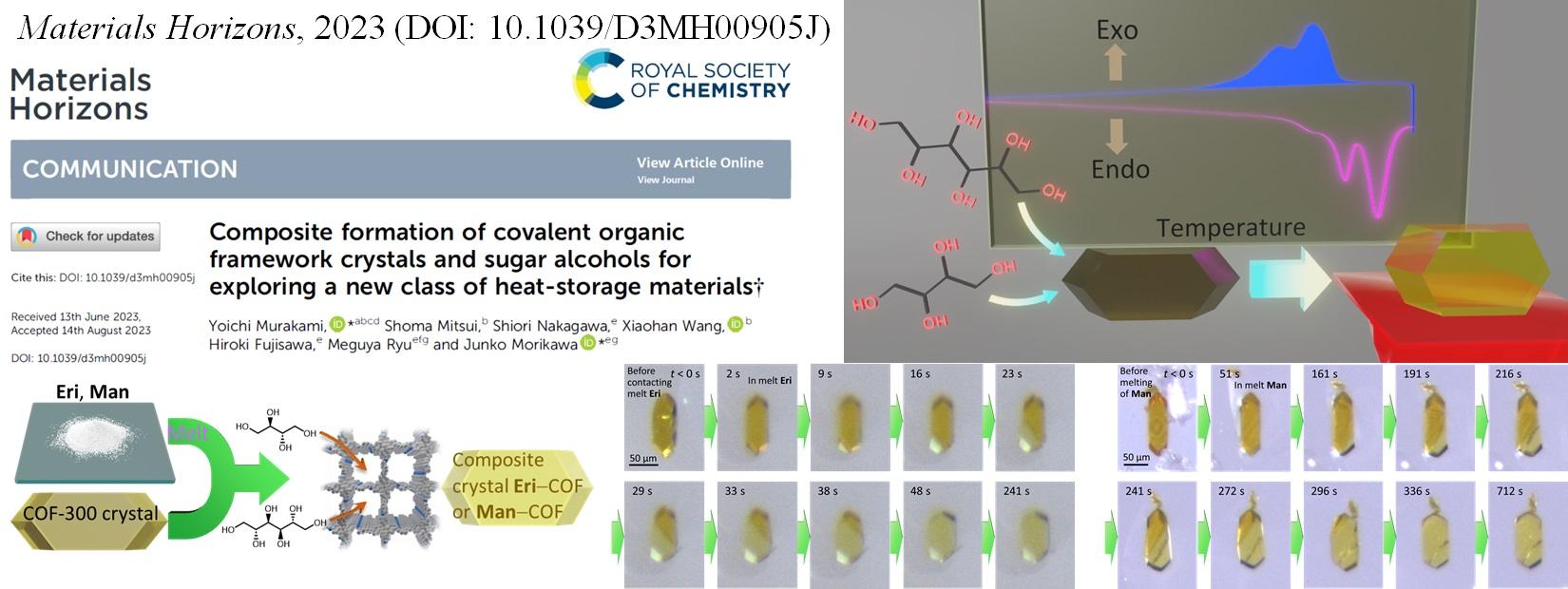

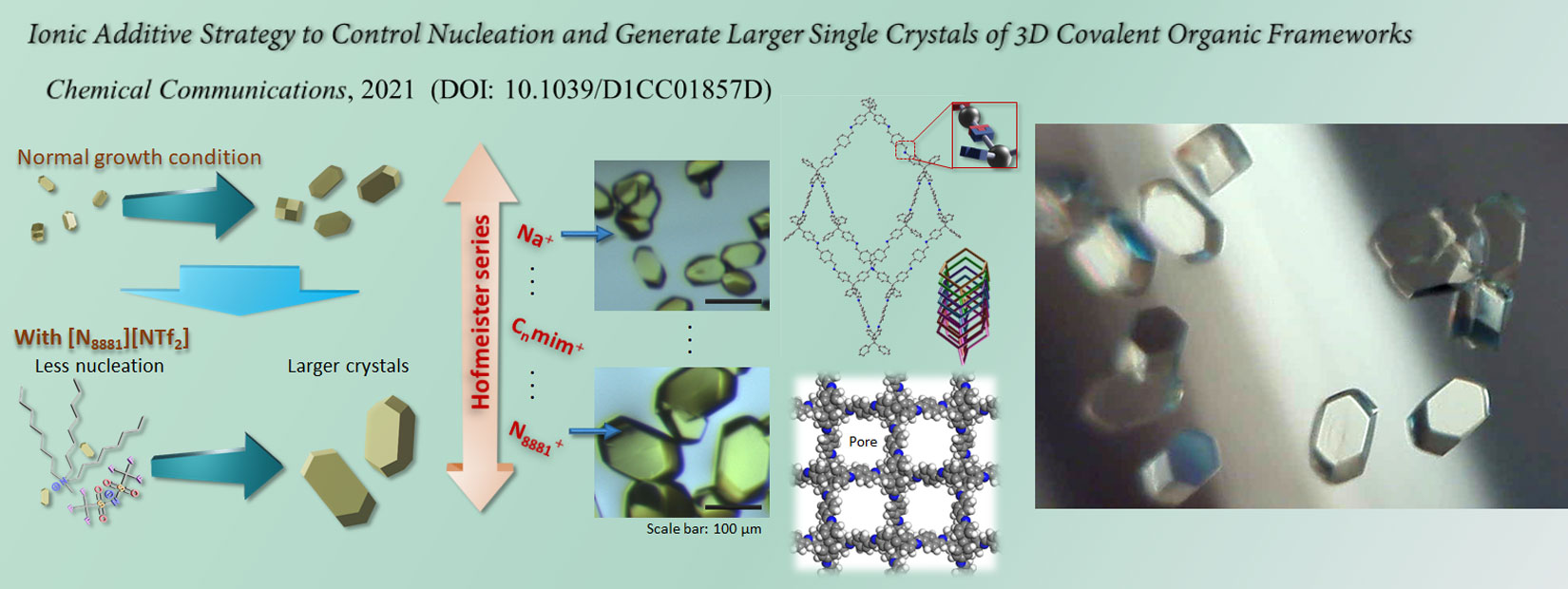

当研究室ではCOFを2017年から研究し始めており、これまで核生成制御による高品質結晶の成長(Chem. Commun. 2021、ニュースリリース)、複合蓄熱材の創出(Mater. Horiz. 2023、ニュースリリース)、構造異性体の生成による骨格構造の多様化(JACS 2024、ニュースリリース)、新構造と卓越したCO2分離回収性能をもつCOFの創出(Nature Commun. 2025、ニュースリリース)、新構造と双極回転子をもつ電場応答性COFの創出(JACS 2025、ニュースリリース)に取り組んできています。現在、私たちは、上記2点の社会課題は、結晶性有機多孔体であるCOFを材料基盤として用いることにより解決でき、社会実装に至れると考えており、日々研究に取り組んでいます。また、我々はCOFから派生した各種新技術、材料を基にしたスタートアップ創出を目指しており、現在同志と連携パートナーを募っています。

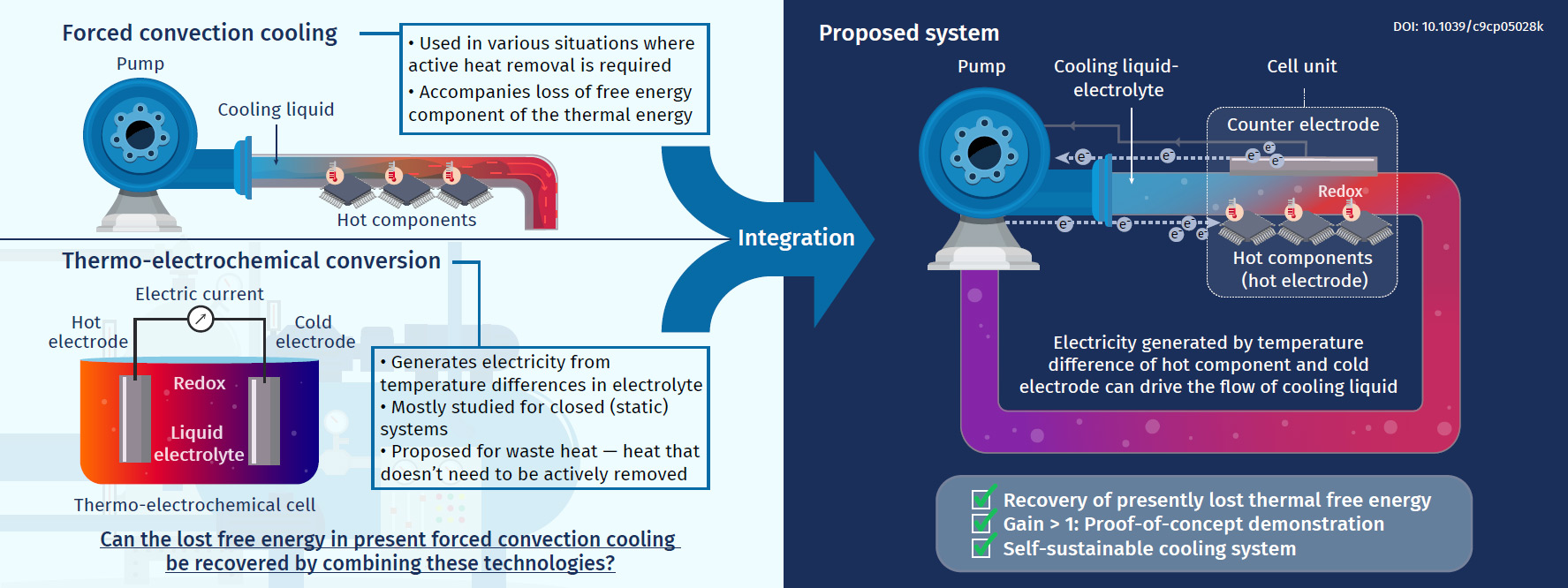

排熱から電力を生成するフロー熱電発電(流動型熱電気化学発電)の開発

多くの場面で「捨てたい熱」が発生しています。エンジンやタービンなどの熱機関、CPUやパワー半導体などの電子素子では、熱効率を上げるため、および材料を熱損傷から守るために冷却が必要であり、例えば人類の発電量の約2%を消費するようになったデータセンターではCPU群の発生熱を速やかに排出する必要があります。一方、熱もエネルギーの一形態ですから、迅速に捨てる必要は認めつつ、これは「もったいない」と見ることもできます。この「もったいない」の根底には、「高温熱源から冷却流体への熱移動は、その熱エネルギーの電気エネルギーへの可換分(エクセルギーといいます)を損失させる行為であり、冷却が積極的なほどエクセルギーは高速に散逸される」という原理があります。冷却は世の中で幅広く行われていますが、その緊急性に隠れ、このようなエクセルギー損失への対処は従来行われてきませんでした。

この「もったいない」の解決の一般論として熱電変換があります。従来、熱電変換の研究のほぼ全ては、固体材料で行われてきました。固体の熱電素子が有意に働くためには、素子の両面間に大きな温度差がついている必要があります。つまり、その後段に「より大きな熱抵抗(例えば固体-空気の界面)」があって、素子の両面間に大きな温度差がつかない場合には、有意に働きません。ところが、「熱電素子の両面間に大きな温度差がついている」ということは、「排熱面に設置された熱電素子が、排熱源と環境との間で支配的な熱抵抗になっている」ということです。これは熱電素子の排熱面への設置が「捨てたい熱」を迅速に捨てる妨げになることを意味し、「子」である熱電素子が「親」であるエンジンやタービンの効率を下げ、冷やすべき機器の温度を上げる矛盾を生じるため、システムとしての正当化が難しくなります(この点の詳しい解説)。

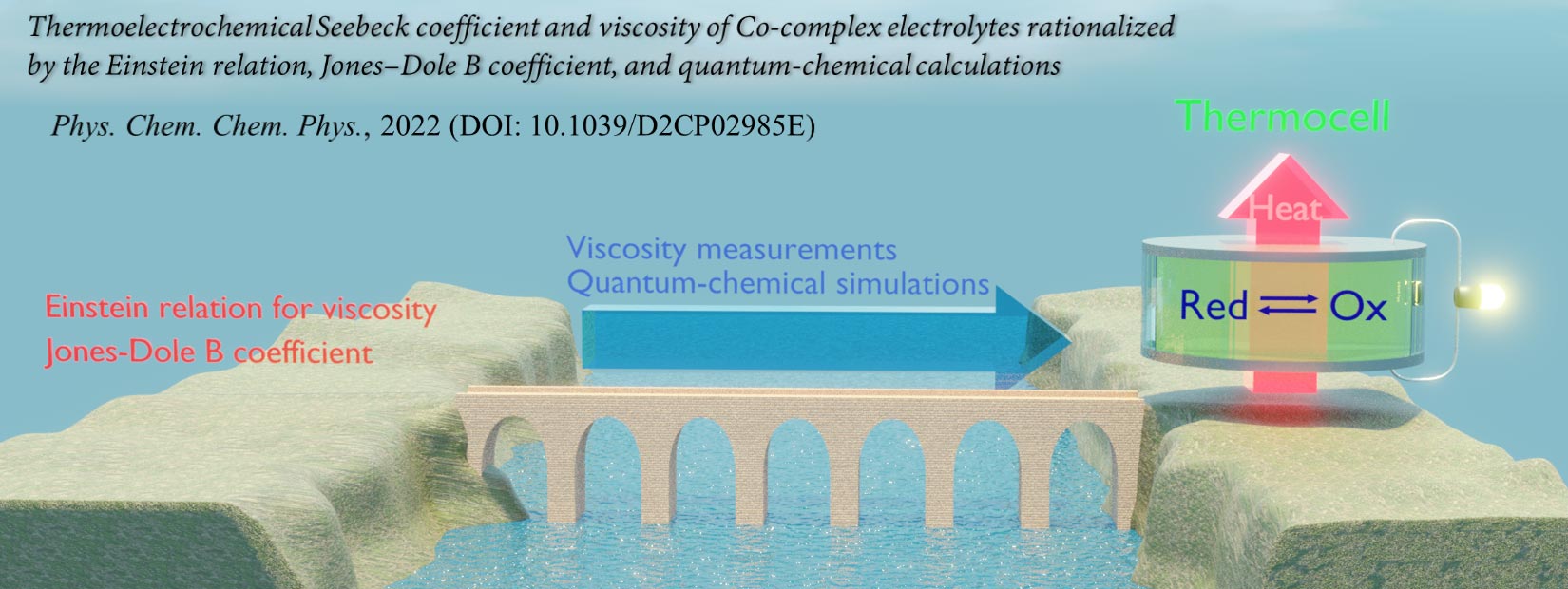

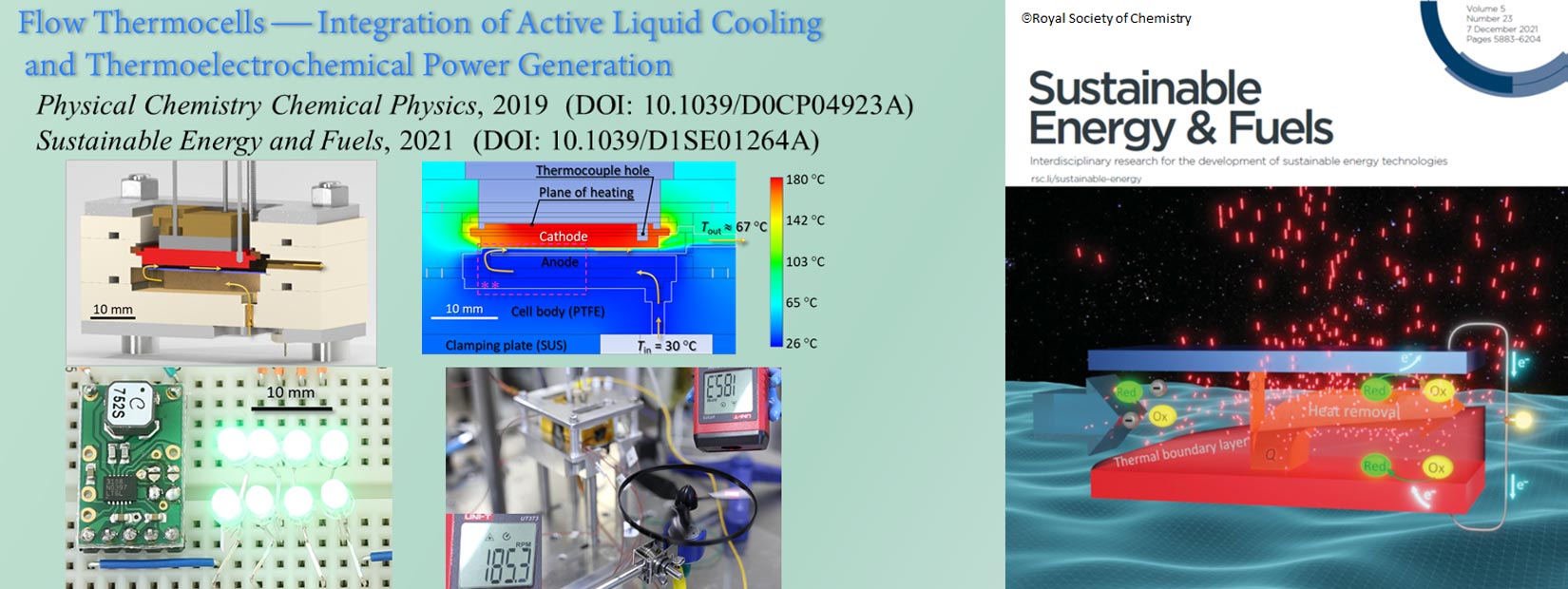

しかし、もし液体で行う熱電変換が存在し、それを強制対流冷却に組み込むことができれば、このジレンマの解決が可能と考えられます。液体は熱輸送媒体の役割も担えるため、その適用(=冷却で散逸しているエクセルギーを電力として一部回収すること)と要求満足(=除きたい熱を迅速に除き、対象を冷却すること)とが両立可能になるためです。このとき、排熱面と流動液体の界面に形成される温度境界層において大きな温度差がつくことは、短距離間に大きな温度差をつくこと(熱電発電に有利)、および、排熱面における熱伝達率が向上すること(冷却に有利)、の二重の利点につながります。一方、従来、冷却と無関係な文脈において「熱電気化学発電」という液体による熱電発電が、積極冷却の義務がない「廃熱」の再利用を目的として、閉じた静的なセルについて研究されていました。

本研究室では、世界初のオリジナル技術として、熱電気化学発電を強制対流冷却に統合した「フロー熱電発電」を創出しています。(これは存在しなかった新技術なため、名前から当研究室で作りました。)すなわち「冷やしながら発電する」というコンセプトです。私達は世界に先駆けてこのコンセプトの実証と基礎特性の解明を行い(本学ニュースリリース)、さらにその性能の飛躍的な向上に成功し(本学ニュースリリース)、現在は産業界と連携して社会実装に向けた研究開発を進めています。本創出技術は、強制対流冷却に発電機能を組み込むことにより、現状未対処な「強制対流冷却に伴って生じるエクセルギー損失」への解決を与えうる新しい未利用熱の利用技術であり、社会におけるIoT圏の拡大、宇宙への人類の居住圏拡大にも組み込んでゆける、発想の根本的飛躍を伴う革新的な熱エネルギー利用技術となっています。

私たちが創出したこのような「熱エネルギー再利用発電技術」には極めて広大なフロンティアが存在しており、本テーマは伝熱工学、流体力学、電気化学、錯体化学、機械設計をクロスオーバーする融合領域となっています。本技術は黎明期にあり、大きな展開可能性をもつ挑戦的なテーマとなっています。

関連資料:冷却を行いつつ発電する「フロー熱電発電」の創出(電気評論, 2018)

関連資料:冷やしながら発電する「フロー熱電発電」の開発(応用物理, 2022)

関連資料:冷却と発電を両立したレドックス・フロー熱電発電の開発と展望(電気化学, 2024)

太陽光エネルギーの利用効率を向上するフォトン・アップコンバージョン(光の短波長変換技術)

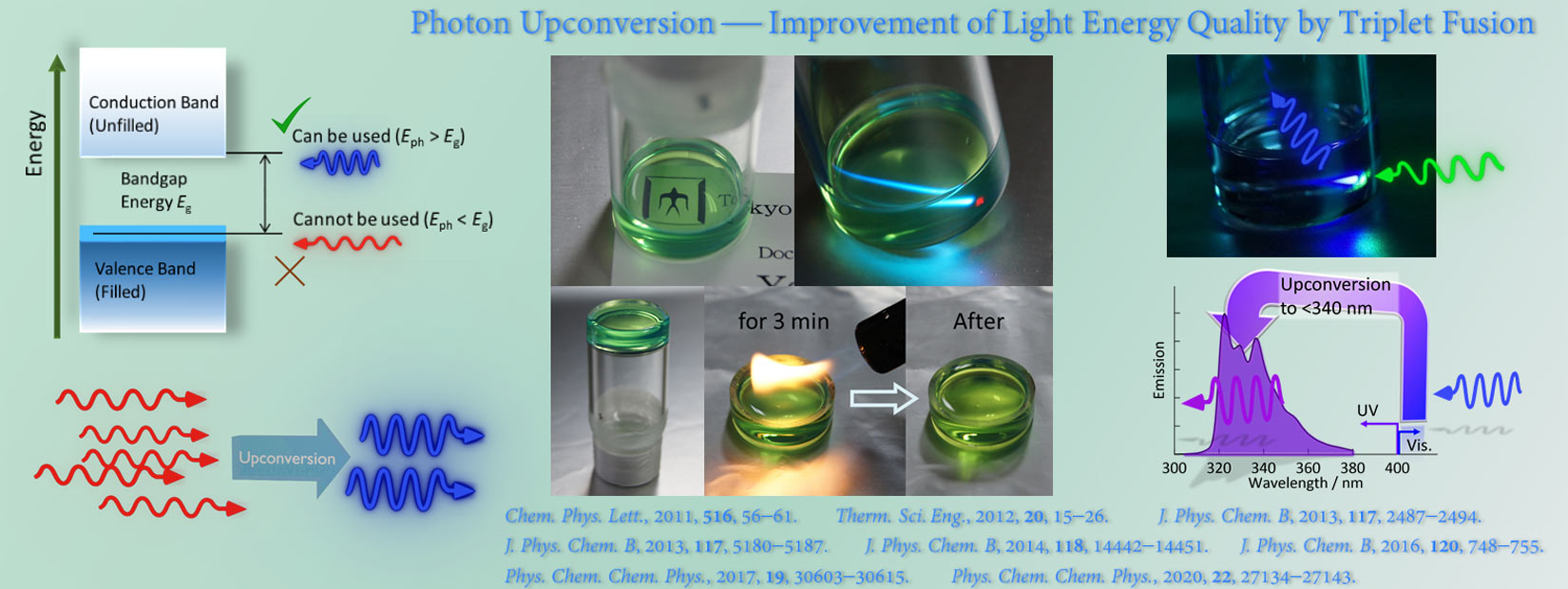

光は光子(フォトン)という粒からなっています。特に太陽光は再生可能エネルギーの代表的なものであり、脱炭素社会の実現に向けてはその有効利用が課題となっています。光エネルギーは、様々な形態の二次エネルギー(電気、水素、アンモニア等)の発生に加え、酸化チタンなどの光触媒と組み合わせた場合には抗菌・抗ウイルス・防汚等の環境浄化・衛生用途に利用できるため、光エネルギーの高効率な利用が課題となっています。

このように光、特に太陽光は重要な一次エネルギー源ですが、その利用には極めて根本的な制約が存在しています。それは、ある「しきい値」よりも高いエネルギーを持つ光子群(=ある波長よりも短波長側の光)しか利用できない点です。例えば、水分解による水素生成光触媒やCO2を原料として炭化水素生成を行う光触媒が有意に利用できるのは青色より短波長側の部分のみ、植物が光合成を起こせるのは赤色より短波長の部分のみ(緑色は利用不可)、となります。

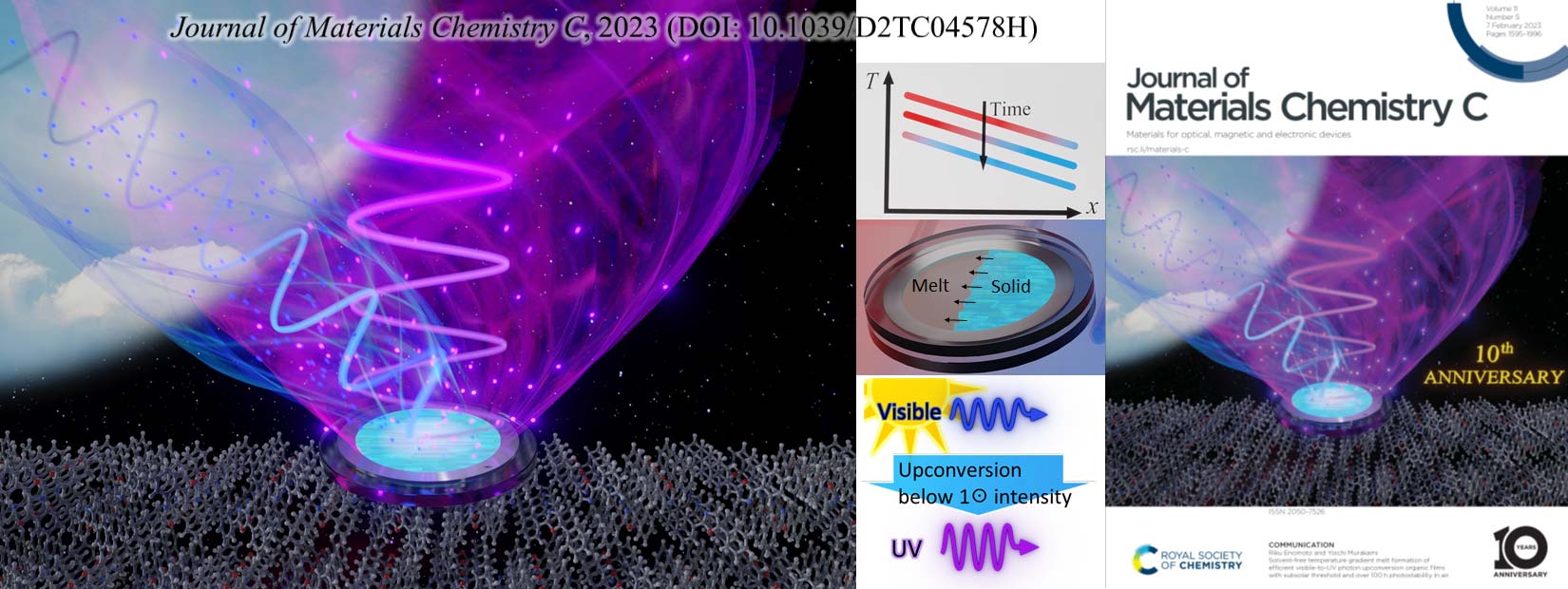

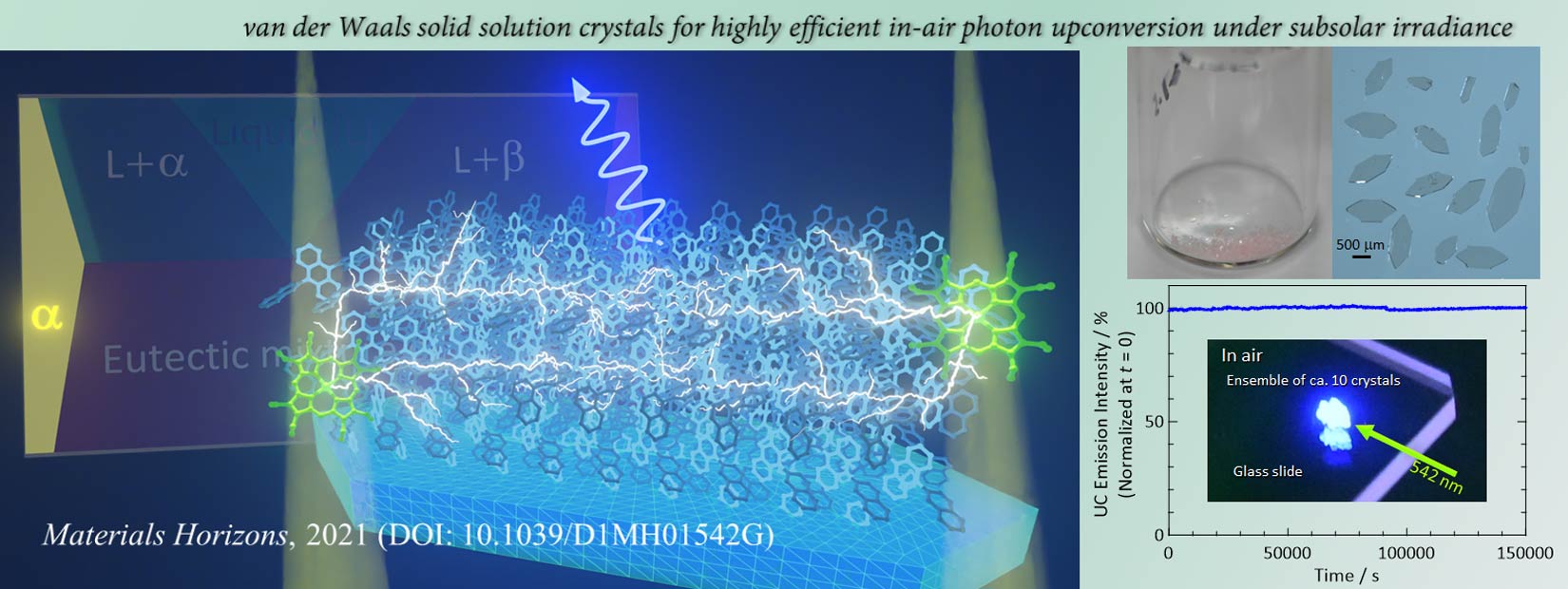

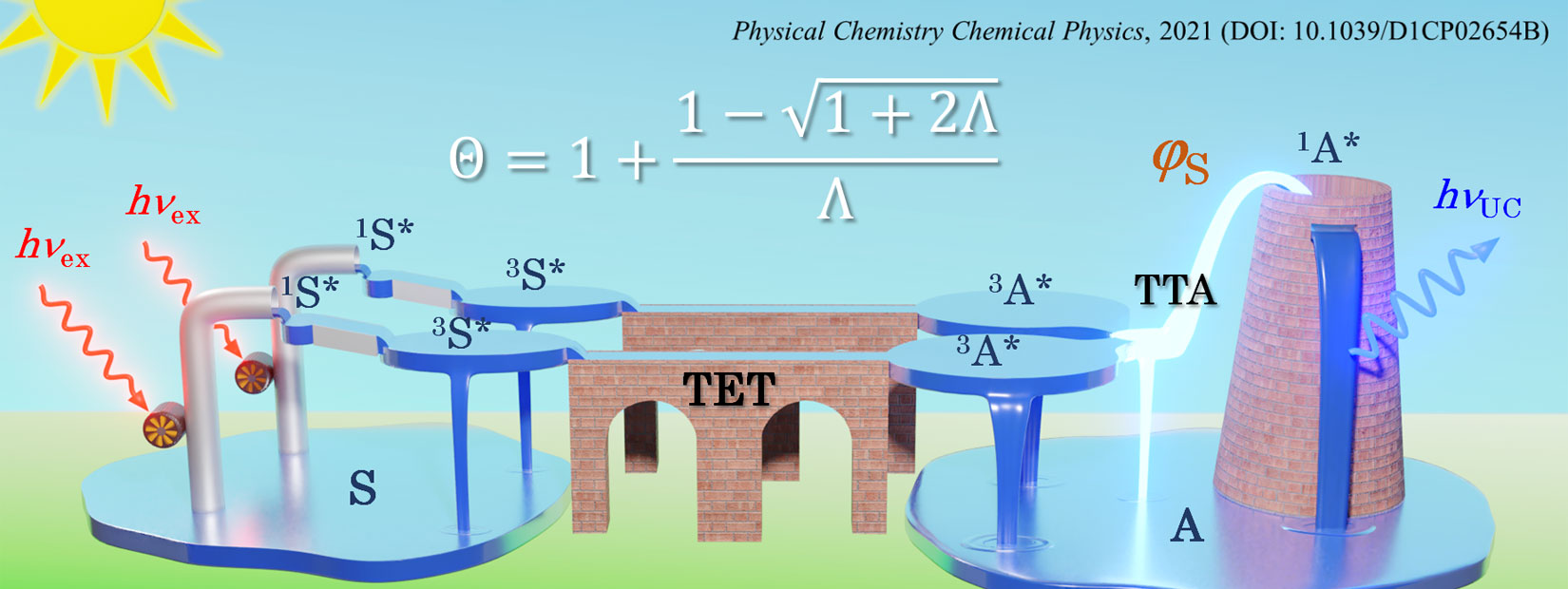

フォトン・アップコンバージョン(UC)は、このような制限により「現在未利用で捨てられている光エネルギー部分」を利用可能な波長に変換する「光の短波長化技術」です。最近我々が開発した新材料によって、自然太陽光より低強度な入射光に対しても高い効率でUCが可能となっています(本学ニュースリリース、日産自動車様リリース、日本経済新聞オンライン、朝日新聞デジタル、日刊工業新聞オンライン)。加えて、自然太陽光程度の弱い可視光を紫外光に高効率に変換する新材料の創出にも成功しており(本学ニュースリリース)、現在産業界と連携してその社会実装を目指しています。これらの成果は我々のオリジナルの材料コンセプトから生まれた革新的成果であり、広い応用範囲をもつ光のエネルギー利用効率の向上を行える基盤的技術となっています。例えば、本技術は、光触媒や人工光合成技術と組み合わせて、それらの太陽光利用効率を向上させることが可能です。

関連資料:三重項-三重項消滅を用いた光アップコンバージョン: イオン液体を溶媒とした試料の開発,特長,および光物理特性(放射線化学, 2019)

関連資料:可視光を紫外光に変換する光アップコンバージョン(光化学, 2020)

関連資料:太陽光エネルギーを有効活用する固体の短波長変換材料(伝熱, 2023)

関連の科研費1、関連の科研費2、関連の科研費3、関連の科研費4